Recherche rapide

Votre recherche pour rodchenko a donné 16 résultats :

Sunday, 15 March 2009

CHRONIQUE

La meilleure introduction à l'art

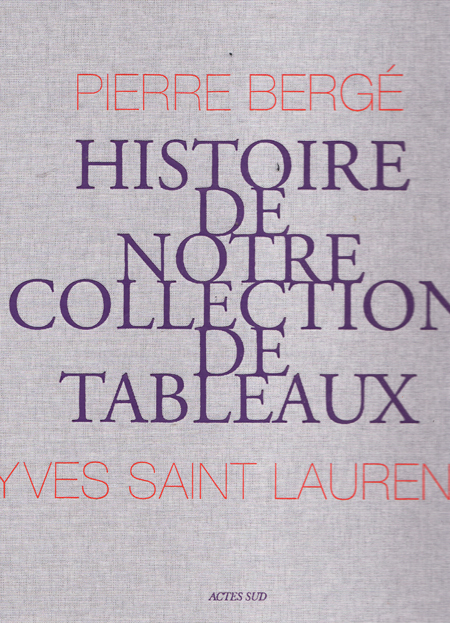

Evidemment sous-entendu, parmi celles qu'il m'a été donné de connaître, et j'en ai lu plusieurs. L'auteur est Pierre Bergé, à qui ce billet est dédié. En début d'après-midi, un beau soleil m'a incité à prendre vingt minutes de loisirs volé sur mes obligations. J'ai été visiter la librairie du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, où on me connaît bien et il m'est donné de feuilleter tranquillement tous les livres, de quoi avoir un panorama assez étendu sur la production de livres sur l'Art Moderne et contemporain. J'ai ainsi acheté le dernier ouvrage sur Matthew Barney, un autre sur l'interprétation de l'Apocalypse par de jeunes artistes contemporains, le Pays Fertile, étude de Pierre Boulez sur Paul Klee (mon peintre préféré) et celui de Pierre Bergé : Histoire de notre collection, Actes Sud , février 2009. J'espérais ainsi découvrir des vues des appartements de la rue de Babylone, de la rue Bonaparte et d'autres demeures. J'en ai été pour mes frais. Il n'y avait que des reproductions de tableaux déjà illustrées dans les catalogues de la vente (il est vrai que plusieurs sont épuisés,mais ceux sur la peinture sont encore disponibles).

En revanche quelle surprise émerveillée ai-je ressenti à la lecture des entretiens entre Laure Adler et Pierre Bergé. Je ne puis vous en donner une idée de la richesse renfermée dans ces propos où réponse de Bergé me semble essentielle pour la compréhension de l'Art et qui vaut aussi bien pour la bibliophilie que pour la musique, pour l'orfêvrerie que - bien évidemment- pour la peinture. Aussi je me sens mal à l'aise pour en déflorer l'essence. Je ne saurais assez vous engager à vous précipiter sur ce livre qui me semble à la fois accessible, majeur et hors du commun.

Je me hasarde quand même à sélectionner de mémoire parmi les idées de l'ouvrage quelques unes qui m'ont particulièrement frappé.

1°. L'oeuvre d'Art digne de ce nom est aussi précise qu'une théorie mathématique. Est-ce un hasard si Mantegna, comme à une autre échelle évidemment, Alain Tarica, l'initiateur de Bergé et Saint Laurent, soit un mathématicien passionné? Elle requiert pour être appréciée la plus grande attention, et un contact répété, que ce soit une fugue de Bach, un roman de Proust, ou un tableau de Picasso. Le hasard n'y a pas de place, sauf quand il est délibéré et utilisé délibérément.Le hasard devient alors un anti-hasard, comme dans la transe qui saisit Pollock durant son activité de dripping.

2°. Avant de raconter une histoire, un tableau doit s'imposer en tant que peinture autonome, organisée et parfaite. Chaque détail est justifié par l'organisation rigoureuse de la construction formelle, le reste n'est que littérature. C'est une thèse que je partage avec Etienne Gilson qui l'a magistralement développée dans Peinture et imagerie . Pour lui l'image -anecdotique - masque bien souvent la peinture. C'est également la thèse soutenue par Guido Ballo, un des meilleurs initiateurs à la vision authentique : il distingue l'oeil critique de l'oeil commun. Je l'ai bien connu et il m'a aidé à édifier mes salles d'art moderne au Musée de Genève, dont la sélection ne serait pas désavouée par Yves Saint Laurent ni Pierre Bergé. On y trouvait les plus beaux Schwitters (étrangement ignoré par nos collectionneurs, bien que promu inlassablement par Tarica), un Klee exceptionnel de 1914, le premier mixed média sur gaze et d'où sortiront les carrés magiques, les rythmes ou encore la composition organique. J'ai dû dans un billet du blog, reproduire mon analyse de ce Klee et de trois Schwitters majeurs. On trouvait aussi dans cette première collection des Malewitch, des Duchamp, des Rodchenko. Tout ceci fut confisqué par l'inquisition fiscale qui me réclama des sommes que je ne devait pas. J'ai hélas quelque chose en commun avec Yves Saint Laurent : une allergie pour tout ce qui est argent, fiscalité, affaires. Mais je n'avais aucun Pierre Bergé pour me défendre. J'étais - et je suis toujours désespérément nu, aidé heureusement par de nombreux amis puissants et dévoués qui constituent ma raison de vivre. Mais cela ne remplace par un Pierre Bergé hélas. Que l'on me pardonne ces commentaires personnels, mais il est naturel que j'aie retenu en priorité ce qui se rattache le plus organiquement à mon être le plus profond.

3°) Bien des choix découlent de cet axiome. Nos deux héros ne pouvaient que dédaigner la peinture anecdotique, celle qui ne tient que par l'histoire qu'elle raconte, comme Magritte, Salvador Dali, ou - horreur - l'Art di t engagé. Comme Schwitters Bergé déteste l'art politisé et proclame l'autonomie de l'oeuvre d'Art. Néanmoins cela n'empêche pas l'artiste, comme chacun d'entre nous, d'opter pour une cause juste et de lutter contre les monstruosités décrites par Robert Conquest dans Le féroce XXème dont notre malheureuse Europe a été le berceau. Bergé nous parle de Weimar. Comment sous l'occupation de nombreux artistes se sont - par vanité, ou par intérêt - laissé séduire par les nazis. Il ose dénoncer les silences coupables de Picasso pendant cette horrible époque, se dédouanant après la guerre en militant pour les communistes et en servant de caution à des monstres comparables aux nazis sur lesquels il s'est tu. Bergé remarque aussi, que les artistes qui se sont "fait avoir" comme André Derain n'étaient plus à l'apogée de leur art.

4°) Bergé fait judicieusement remarqué que si l'on peut - par l'initiation et l'accoutumance - changer de goût, en revanche il n'en est pas de même pour les dégoûts qui sont, eux, durables. Je comprends cela, car si je puis admettre chez moi un Kosuth auquel je ne comprends rien, jamais un Erro ou un murakami n'entreront chez moi. Encore moins un peintre à la mode comme Annigoni. La vie est courte, et Boulez me disait : pourquoi diriger des artistes secondaires alors qu'il existe des génies comme Wagner ou Berg qui ne demande qu'à être explorés en profondeur? Et qui peut se vanter d'en venir à bout. A mon sens c'est cela l'exigence d'excellence proclamée par Bergé : éviter de s'encombrer d'oeuvres secondaires au détriment d'oeuvres majeures quel que soit le domaine visé.

5°) La signature d'un artiste ne sert qu'à rassurer l'ignorant incapable de juger pa r lui-même de la valeur d'un tableau. Mon Maître Chou Ling, qui m'apprit à reconnaître de faux Wang Yuan C'hi ou Chen Tcheou, dont je n'ai pas voulu et actuellement exposés triomphalement au musée Guimet, se refusa toujours à émettre le moindre jugement sur la valeur d'une oeuvre, ni sur son authenticité (il y a pas loin de 75% de faux dans les musées occidentaux !) Il me dit que les gens méritaient ce qu'ils choisissaient. Si leur ignorance ou leur manque d'attention les empêche de distinguer un faux, tant pis (ou tant mieux s'ils sont satsfaits) pour eux. Il ne me dit jamais que les makemono de ces deux peintres à la provenance illustre (Dubosc) étaient des faux. Il se contenta de m'inviter à plus d'attention et à entrer dans les détails de l'oeuvre en traquant les incohérences. Ce n'est qu'une fois que j'eus de moi-même - au bout d'une investigation minutieuse - qu'il me confirma l'inauthenticité des peintures. Or quelle ne fut pas la surprise de voir mon Vang Yuan C'hi, exposé dans une grande salle noire devant deux centaines de sièges voués à sa contemplation. Je ne vis une telle installation qu'en Italie, pour une oeuvre je crois de Duccio. Je me dis, enfin voici l'original dont j'ai eu la copie entre les mains! Je m'approchai et découvris que c'était "mon faux" makemono. Je téléphonai aussitôt au conservateur responsable une femme intelligente et probe qui me dit : ce n'est pas possible. J'ai un oeil quand même! Je lui demandai : combien de temps avez-vouspassé en compagnie de ce rouleau? Combien? Je ne sais pas. Dès que je l'ai vu j'ai reconnu une oeuvre de génie, je me suis fiée à mon expérience et àmon flair. Cela a été un coup de foudre, en un instant ma décision a été prise! J'engageai madame W*** à examiner à nouveau le rouleau en lui signalant les incohérences en oubliant la beauté et le charme du paysage. Elle me téléphona deux heures après :vous avez raison, Dubosc m'a refilé un faux! - Qu'allez vous faire? lui demandai-je. - Quelle question! Il hors de question de le garder, je vais m'en débarrasser. - Avez-vous pensé que vous allez priver une foule de gens incapables de voir des faiblesses, que vous même n'avez pas décelé, pour admirer sincèrement l'ordonnance splendide de ce faux, son charme, la beauté de ce paysage? Et que ce premier contact attisera leur désir de mieux connaître la grande peinture chinoise? N'oublions pas que Wang Yuan C'hi est le Cezanne chinois, il est extrêmementrare de s'en faire une idée, sauf en Japon, au musée du palais à Formose, et peut-être àHonolulu. - Je ne puis admettre un faux dans ce musée, ce serait malhonnête répéta Mme W***. C'est ainsi que le rouleau finit au musée Guimet. Je me gardais bien de dévoiler la fraude à des conservateurs qui n'auraient sans doute pas daigné de me recevoir, encore moins d'accorder crédit à mes révélations. Et puis revoir ce rouleau près de chez moi, me donne une satisfaction nostalgique. Il me donne à rêver de ce que devait être l'original : un chef-d-oeuvre absolu.On rejoint une exigence de Pierre Bergé qui déclare que la démarche d'un musée, différente de celle d'un collectionneur, est un devoir.

6°) Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Bergé avec raison n'a pas de mots assez durs pour fustiger des muséologues qui sous prétexte de montrer une époque d'une manière exhaustive, font coexister Bougurereau et Manet. Les public bêlant qui admire de bonne foi ces pièces de musée, confond le bon grain et l'ivraie sans que les conservateurs lui apprennent à établir une hiérarche que d'ailleurs, je le crains - ils récusent. André Nakov qui m'a appris beaucoup sur l'avant-garde russe,me disait que pour lui, un musée était une grange vide, peinte en blanc et ne contenant qu'une vingtaine de chefs-d-oeuvre majeurs. Bien de petits musées justifient leur existence par une oeuvre glorieuse qu'ils mettent bien en évidence. Je pense notamment aux Vermeer de La Haye.

7°) Un mauvais tableau au milieu de bons, se décèle immédiatement.Mais la réciproque peut être exacte. Allez au palais des papes à Avignon, dans le musée des multitudes de copies et de suiveurs vite oubliés. Une seule oeuvre domine tout, et fait oublier le tout venant : un merveilleux Botticelli. Cependant Picasso n'a pas tort quant il dit qu'un bon tableau au milieu de croutes semble moins bon et qu'un médiocre au milieu d'oeuvres prestigieuses, semble meilleur. Mais il ne s'agit que d'apparences. Samy Tarica, le père d'Alain qui a fait ma culture, m'a fait vendre un des plus beaux Tàpies et un des rares Poliakoff réussis pour me faire acheter des Schitters et donné un Klee. Losque j'accrochai ces tableaux minuscules à côté des autres , on ne voyait plus qu'eux : ils tuaient le Tàpies et le Poliakoff ! Un chef d'oeuvre est féroce, ils tue en effet toute oeuvre même admirable, qui lui est légèrement inférieure.

8°) Bergé et Saint Laurent se sont méfiés des antiquaires, de marchands de tableaux (les galéristes) et autres intermédiaires de l'Art. Il les oppose aux grands marchands d'autrefois qui défendaient leurs artistes, les aimaient, les soutenaient, les faisaient vivre et collaient à leur oeuvre. Par ailleurs vous avez aussi les très grands marchands qui sont de vrais initiateurs, et qui si vous leur faites confiance et manifestez le sincère désir de progresser, vous conseilleront. Alain Tarica fait partie de ces rares personnages authentiques. Dans mon petit domaine, (la deuxième fondation) je fais ainsi confiance à Tenscher pour les manuscrits anciens, à Clavreuil pour la bibliophilie, à Claude Burgan pour la numismatique et il ne me viendrait pas à l'esprit de m'adresser à leur concurrents ou à discuter leur prix, tant la relation de confiance est solide. C'est le conseil que donne un guide réputé pour les numismates débutants : déceler quel est le marchand qui vous convient et d'une éthique rigoureuse, parmi les plus réputés mondialement et s'y tenir.

9°) Il faut visiter des musées, des expositions, des concerts, de grands évènements artistiques, sans relâche avec une inépuisable curiosité etne pas perdre son temps à paresser, à se vautrer dans la facilité, à paresser au soleil des îles ou de la Côte d'Azur. Je meurs de honte lorsque je pense aux heures que j'ai passé à lire des SAS (c'est au temps où j'étais heureux et où j'avais un cocon familial en Sarre). Oui, des SAS! Des romans policiers de la série noire ou du masque. Et à présent que je voudrais le faire, mon état de santé ne me le permet plus. Mon horizon est bien limité. Peut-être un jour pourrai-je me rendre dans ma patrie, dans mon lieu de naissance, à la Spezia (où Wagner conçut le Ring, à Sienne, à Todi, à Assise... Et assister une fois encore au Festival de Salzbourg (et non de Bayreuth, bien frelâté). Pour l'instant je me cultive, je passe mes nuits à apprendre, le jour dans les musées proches : le MAM, le Guimet. Mais en lisant les entretiens de Bergé j'ai tellement honte, je me sens si petit! Vous qui me lisez, ne croyez pas que les loisirs sportifs ou les obligations

professionnelles ne vous laissent pas le temps d'imiter, à une moindre échelle certes, Pierre Bergé. On trouve toujours le temps quand on le veut. Que votre épouse, vos enfants participent de ces moments bénis où le temps s'arrête et où l'on, capte quelques lueurs venues d'en haut. Lisez les grand auteurs attentivement, etn'oubliez pas que l'important ce n'est pas l'histoire qu'ils racontent. C'est l'art avec lequel ils s'expriment, la précision de la langue qu'ils enrichissent. Je vous l'ai dit en lisant le Grand Jerzy Kosinski (encore un polonais de génie). Je me demandai d'où provenait l'atmosphère insolite et angoissante, qui impregne le début de STEPS. J'ai fini par comprendre :l'auteur est un des plus grands stylistes de la langue anglaise. Chez lui le mot juste a la place juste, comme un chef d'oeuvre pictural. Bergé apprécierait certainement cet écrivain aujourd'hui injustement oublié.

Le revers de la médaille

Mon admiration sans bornes pour Pierre Bergé ne m'empêche pas d'exercer mon sens critique. Il y a dans son discours comme dans sa pratique de petites incohérences que je pourrais laisser passer, si elles ne provenaient d'une telle autorité et d'un discours péremptoire. Comme je ne veux pas mélanger les éloges, de loin dominants dans mon billet, avec les critiques, somme toute secondaires, je les relègue dans le corps du billet.

Pour anticiper, considérer cette image présentée par le commisseur priseur au moment de l'adjudication comme provenant de l'atelier des célèbres céramistes Della Robbia et attribuée à Giovanni, celui qui introduisit la couleur dans les pièces de Luca, le génie, qui se limitait à un camaîeu de bleu et de blanc.

Continuer à lire "Le journal du 16 mars 2009"

Wednesday, 14 February 2007

*** Dans la réserve de tableaux de Mrs.Reubenstein

Cette séquence est extraite de L'Entretien et met en scène le conservateur du musée privé de la mécène, Alonzo Vacca della Strambugia. Dans le manuscrit original, les illustrations éclairent l'exégèse d'Alonzo et nous espérons pouvoir les reporter prochainement. Cette scène grotesque fait suite à un épisode angoissant, préparant un thriller et elle est destinée à dissiper la tension.

Continuer à lire "L'Art des années soixante. La collection Reubenstein."

Thursday, 23 July 2009

CHRONIQUE

COLLECTIONNER, ÇA VOUS DIT?

Collectionner c'est être en contact avec des opportunités, comme telle vente aux enchères dans une station balnéaire où l'ennui vous guette, mais ça peut être aussi un esprit, que vous avez dans le sang. Carl Gustav Jung, vous dit qu'il est dû à l'introverti qui fait des crises d'extraversion. Normalement un introverti est replié sur lui-même, ramenant tout à lui, l'incitant à la prise de distance par rapport à l'environnement. Mais lorsqu'il est séduit par telle marotte, telle tentation d'un objet désiré, il s'oublie. Il est dévoré par l'objet, phagocyté. Il perd tout sens de la mesure et chante se mérites sous tous les tons . Mais l'esprit de la collection ne se borne pas à l'amour éclectique d'une catégorie d'objets. Il s'y ajoute un besoin de complétude. Il faut que la collection soit complète, la série respectée, autrement dit comme un puzzle qu'il faut achever. Mais il est rare que dans l'univers des collections on atteigne ce degré de complétude, d'autant plus que l'on trouve quelquefois des pièces en double, et que d'autres sont hors portée, gelées dans des musées.

Continuer à lire sur le corps du blog.

Journal des temps d’innocence, suite.

LES ITALIENS

Les troupes d’occupations étaient composées d’italiens (les plus nombreux je suppose) et d’allemands. Les soldats, les capitaines, les commandants, réquisitionnaient des appartements selon leur hiérarchie pour y loger. En fait ils trouvaient commode d’y conserver les habitants, dont les femmes faisaient la cuisine, tenaient le ménage et les hommes n’étaient pas plus encombrants que les gosses. Les arabes étaient au pied des allemands dont ils admiraient la force et la dangerosité. Les italiens étaient très recherchés car ils protégeaient la population des allemands qui se livraient à des pratiques dont on ne parlait qu’à mi-voix devant moi. Ma mère avait sorti le portrait en uniforme de son père, le médecin militaire adulé et séducteur. J’ai encore dans mon mémorial personnel cette photo encadrée par le sicilien Montefiore. Les italiens étaient aussi gentils, aussi conviviaux que ceux qui nous servent au Royal aujourd’hui. Ma sœur allait à l’école des bonnes sœurs et moi-même au collège italien où j’étais en « quarta superiore » c’est à dire en huitième. Je prenais des leçons avec une adorable demoiselle, la signorina Tamaro. Mais trois jours après elle vient nous voir en pleurs. Sa mère venait inopinément de mourir. La pauvre signorina était occupée à teindre en noir vêtements, chaussures, voiles… Elle suscita dans la colonie italienne une immense compassion dont je me souviens encore.

Le collège italien était superbe, tout en marbre et en bois patiné, les livres édité par Mussoloini « Italiani all’estero » , Italien à l’étranger, étaient somptueux, édités sur beau papier glacé, mais un peu partout la photo du duce, mâchoire conquérante. Le compagnon de ces manuels, étaient un recueil de nouvelles célébrant l’héroïsme et l’abnégation : cuore , de De Amicis. C’était le best seller absolu.

Moi, je préférai et de loin les contes de fées italiens, comme « Spera di sole » ou encore les contes de Grimm et d’Andersen, et la collection « contes et légendes » de l’éditeur Nathan qui me faisaient rêver. Ce n’est que bien plus tard que je retrouvai cette ambiance féérique dans Le Jardin des Grenades d’Oscar Wilde, en particulier « Le Pêcheur et son âme » repris dans « Le docteur Faustus » de Thomas Mann. Tout un réseau de rêves archétypiques qui s’incorpora indissociablement aux soubassement de mon esprit.

Le Capitaine Marinelli qui réquisitionnait notre appartement, était une personne délicate de sentiments, il faisait l’éloge de la cuisine familiale à laquelle il contribuait par des victuailles succulentes venues d’Italie : pains de sucre enveloppés de papier violet, et des panettoni. On mangeait en effet très bien : des sformati de maccheroni à l’œuf, des polpettoni, hachis de viande aromatisés et rôtis, gelati faits maisons dans la vieille glacière. On avait la paix, car mon père n’osait plus hurler, et était malgré tout impressionné par les compliments du Capitaine. Par la suite Marinelli devint notre plus cher ami et nous acceptâmes son hospitalité à Todi, en Ombrie.

Une ombre plana sur nous lorsque nous apprîmes la mort de l’aide de camp Pavia, un attachant jeune homme, tout dévoué à son capitaine et d’une rare modestie. Le capitaine fut longtemps déprimé par ce deuil.

Ce fut je crois vers cette époque (ou avant ?) qu’eut lieu le mariage de Paul Bessis, le neveu de ma mère, et de mon amour d’enfance Marcella Morpurgo. Les Morpurgo étaient une des plus grandes familles patriciennes d’avant l’occupation par la France. Marcella était mon idéal de femme : elle ressemblait à un Botticelli, en particulier à Venus sortant des flots. Mais les pommettes hautes, les yeux d’un vert émeraude transparent, lui conférait un je ne sais quoi de slave. Le couple fut bien assorti et il survit encore aujourd’hui dans la banlieue parisienne. La réception nuptiale se tint à la propriété des Morpurgo, une colline nommée Dar Naouar, située par rapport au chemin de fer de l’autre côté de Sidi Bou Saïd. La résidence d’été fut à la libération, losque tous les italiens furent chassés de Tunis, un hôtel pension de famille.

LES ALLEMANDS

On n’en parlait pas devant moi, si ce n’est à voix basse, comme un sujet honteux. En fait les italiens crevaient de trouille devant eux. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Il faut vous dire que la culture italienne est totalement incompatible avec la pensée germanique. Autant les italiens sont flexibles, polychrones, « alla buona » (conviviaux), humains, arrangeants, prêts à tous les compromis y compris malhonnêtes, sceptiques à l’égard de tout pouvoir, adorant les enfants, autant les allemands sont rigides, monochrones, guindés, inhumains à force de discipline(befehl ist befehl), ne tolérant pas les exceptions, respectueux du pouvoir et de la règle sans même réfléchir, agissant par réflexe, et aussi insensibles à la vulnérabilité d’un enfant autres que les leurs. Fanatisés ils sont capables des pires monstruosités sans l’ombre d’un remords, comme si les codes moraux ne sont pas inscrits dans leurs gènes, mais injectés de l’extérieur.

Nous disions les boches, les italiens disent « tedescacci ». Ce qui aggrave la détestation des italiens est la traditionnelle haine à l’égard des autrichiens. Dire « gli austriaci » les autrichiens, entraine toujours des connotations négatives pour l’imaginaire populaire de ce pays. En France au contraire, il se trouve toujours des gens pour respecter la force allemande et sa discipline, tout en s’opposant à elle. Alors qu’on se moque des « maccheroni », marque de mépris envers les italiens, on prend au sérieux les boches.

Voici donc le contexte dans lequel était plongée la colonie italienne de Tunis, originaire de Libourne (Livorne) ou de Gènes, et solidaire de l’occupant italien, tous philosémites par réaction.

De mon balcon il m’arrivait de voir et surtout d’entendre des compagnies défiler au pas de l’oie et chantant de beaux chants harmonieux. C’était les allemands et c’était tout juste si on ne se signait pas en les entendant.

L'EXPULSION BRUTALE DES "MACARONIS"

Ce n’est qu’à la libération que je pris conscience des atrocités nazies et ce choc mit brutalement fin à cet état que j’ai appelé les temps d’innocence. Je découvris alors ce dont l’homme est capable. Les français sitôt entrés à Tunis, désarmèrent les allemands qui se rendirent sans combattre et furent parqués dans des camps de prisonnier. Mais ils spolièrent tous les italiens et les chassèrent de Tunis, sans égard pour les drames qu’ils causaient, séparant les familles dont une partie était de nationalité italienne (comme ma mère) une autre tunisienne. Impitoyables devant les pleurs et le désespoir de ceux qui les avaient protégés pendant la guerre, ils riaient en disant « dehors les macaronis ! ». J’étais outré et je commençai à prendre les français en grippe. L’horreur était sous mes yeux. Par la suite le destin se chargea de les punir comme il se doit. Les italiens furent accueillis à bras ouvert dans leur pays d’origine et presque tous firent fortune. Lorsque ce fut le tour des Français établis en Tunisie d’être chassés, trahis par les Français de métropole, il furent honteusement traités, parqués dans des camps comme des pestiférés ou au mieux parvinrent à passer les mailles et se faire une situation sous la peu flatteuse dénomination de « pieds noirs ».

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

Les troupes de libération édifièrent des baraques dénommées « Centre de documentation ». Cela tenait du musée et des cartes, des documents photographiques, des vitrines exposaient les preuves de la barbarie nazie. J’eus un double choc : tout d’abord en voyant les photos et les débris de squelette provenant des camps de concentration. Puis, en admirant la disposition des cartes et des vitrines. La paroi de verre transparente qui séparait le visiteur de l’objet introduisait une distanciation qui transformait un banal tesson en une sorte de reliques. Ce fut le point de départ de cette vocation à créer des musées et non de simples collections, qui perdure encore aujourd’hui.

Il y eut un choc beaucoup plus profond que j’ai sans doute déjà évoqué dans un précédent billet. Pour le comprendre je dois parler de mes rapports avec le corps humain.

DE LA BEAUTÉ

Pour autant que je me souvienne, j’ai dévoré des quantités d’albums de contes de fées italiens. Ces albums étaient abondamment illustrés et on devait y voir des princesses belles comme le jour, des princes et des héros au physique parfait. Puis je contemplais souvent les dessins à la pointe indélébile violette, copies des statues grecques du Vatican, réalisées avec un talent admirable par mon père. Jamais je ne pus m’approcher de son coup de crayon. Il était fier de son crayon indélébile car ainsi, disait-il , on ne pouvait faire de repentirs (un peu comme le tracé d’un pinceau sur un rouleau chinois). C’est ainsi que j’avais sous les yeux des modèles superbes du corps humain, des visages les plus réguliers, bien mieux que ce que m’offrait l’iconographie des grands maîtres, à l’exception de Michel Ange (le David) ou de Botticelli (Le Printemps).

Or que voyais-je autour de moi ? Des corps trapus, vulgaires, huileux, des visages grossiers du côté tunisien, élégants et quelconques, dépourvus de sensualité et de beauté, du côté livournais et italien. Une exception : ma cousine Marcella, vivante réplique de la Venus de Botticelli qui faisait battre mon cœur et béer mes yeux d’admiration. Ajoutez à cela une ignorance totale des questions sexuelles, dont j’ai déjà parlé et qui ne me préoccupaient nullement.

LE JEUNE ALLEMAND

Et voici qu’un jour en allant voir ma Grand’mère en passant Avenue Gambetta qui longe le lac mort, je passai devant des barbelés et des baraquements. C’était le camp des détenus allemands. Et je vis un jeune homme d’une vingtaine d’année, très blond et splendide. Je le considérai avec émerveillement et il me sourit, un merveilleux sourire, naïf et chaleureux. Je pris l’habitude de m’arrêter tous les jours devant les barbelés et il était là à me sourire avec plaisir et affection. Dans cette communication informelle, passaient des ondes de compréhension, de complicité poignante et profonde qui me bouleversaient.

Je me demandai alors avec angoisse, comment un monstre (puisque c’était un soldat allemand) pouvait m’attirer à ce point et être aussi beau, aussi séduisant, aussi attentif au garçon de treize ans chétif et timide que j’étais, un gosse auquel nul ne prêtait attention sinon ma mère pour me rappeler inlassablement que j’étais fragile et mon père, pour m’humilier et m’insulter.

Je ne le vis plus. Je ne sus jamais qui il était. Je n’en vis jamais plus d’autre qui lui ressemble, jusqu’au Livre de LH. Tous les héros de mon entretien sortent d’un même modèle et ceux qui s’incarnèrent dans ma vie, de Olaf Olafsson junior à Hellewyijn, et à Axel Poliakoff. Peut être le personnage de Siegfried qui correspondait exactement à ce modèle constitua-t-il le cordon ombilical qui me relia au Ring.

Mais cela n’effaça pas le mortel oxymoron né de la superposition entre le bel aryen et l’amoncellement de corps décharnés, entre mes sentiments de nostalgie post romantique et l’âme brisée des survivants, entre la froide analyse de Thomas Mann et le suicide de Zweig, de Primo Levi, de Koestler et de bien d’autres. Je vécus toute ma vie avec cette faille interne, et c’est alors que tout fut consommé lors de mon départ à l’âge de quatorze ans de Tunisie de lycée Carnot à Lycée Carnot.

LE LYCEE CARNOT

Dès la libération, je fus placé dans le lycée français qui, avec l’alliance israélite était le seul établissement d’enseignement de Tunis. Je fréquentai quelques semaines l’alliance israélite que je pris aussitôt en horreur, car de même que les chiens ne font pas des chats, les gras commerçants huileux et pansus de la colonie juive tunisienne, donnèrent de petits gosses mal élevés, bruyants et aussi laids qu’on peut l’être à l’âge ingrat. On enseignait surtout la comptabilité, comment remplir un bordereau d’expédition ou des rudiments de pratique commerciale. Je m’enfuis et mes parents me placèrent au lycée français, le Lycée Carnot, réservé aux enfants des fonctionnaires français détachée à Tunis.

J’adorais ce lycée. Il était bien propre, et urbain, les élèves disciplinés et polis. Il avait surtout un cabinet de curiosités qui derrière ses vitrines abritait des minéraux, des squelettes d’oiseaux, des bobines de Rumkhorff, des étoiles de mer, des herbiers, des éprouvettes et des cornues. J’adorais la chimie et la minéralogie et je dévorais des yeux les spécimens de feldspath, les géodes d’améthyste, les calcites transparentes qui montraient la double réflexion. Le professeur de sciences naturelles se nommait Masson et il avait deux garçons, des jumeaux je crois, pleins d’énergie et pourtant disciplinés, beaux et blonds. Je mourais d’envie de m’en faire des amis, mais eux, ils me regardaient comme si j’étais transparent. Un mélange d’indifférence et de léger mépris. Mon seul camarade Pierre Landron venait me voir chez moi pour faire du troc de monnaies anciennes. En classe il affectait de ne pas me connaître. Mais au Lycée j’étais dans mon coin et on me laissait tranquille. Mais quelques temps après se forma un petit groupe de jeunes, les derniers de la classe, qui me prirent comme souffre douleur. Tous avaient des stylos, et j’étais le seul à me trimballer avec mon porte plume et ma bouteille d’encre violette. Je rêvais d’un stylo, et j’essayai de m’en confectionner un avec un porteplume en bois muni d’un capuchon. Je fixai un tampon d’ouate contre la plume sergent major ou Baignol et Fargeon avec comme résultats d’énormes pâtés violets sur ma feuille de papier quadrillé. Je n’étais pas Waterman !

THE PAINTED BIRD

On se souvient du terrible réquisitoire de Jerzy Kosinzki contre ceux qui de déchaînent contre ceux qui ne correspondent pas aux normes de la communauté. (L'oiseau peint, lâché dans une volière d'oiseaux non peints et déchiqueté par eux). J'étais évidemment un oiseau peint par mon langage très pur du XIXème siècle, ma passion pour la lexture et le dédain des jeux de ceux que je considérais comme des voyous.

Un jour un de ces chenapans pour rigoler me lança ma bouteille d’encre ouverte sur mon manteau le maculant de grosses taches violettes. Le dit manteau avait été taillé dans une grossière couverture militaire provenant des surplus que négociait mon père. Je le trainais depuis des années et il était encore trop grand pour ma petite taille. Je rentrai en pleurant et racontai ce qu’on m’avait fait. Mon père entra dans une colère folle, m’accusa de mensonge et me dit qu’en guise de punition je resterai avec ce manteau taché. Le lendemain je dus subir la risée de tous mes camarades, et je me promis de ne plus remettre les pieds dans ce lieu qui m’était devenu odieux. Je décidai de simuler une crise de rhumatismes aigus aux chevilles et regagnai la rue de Strasbourg en boitant. Lorsque ma mère me vit dans cet état elle s’affola. Elle examina mes chevilles. Elles étaient énormes et enflées. J’avais quarante de fièvre et le médecin, le docteur Hayat, qui avait succédé à l’excellent docteur Constantino, expulsé en tant qu’italien, diagnostica une poussée violente de rhumatismes aigus et prescrit un traitement de choc à base de salicylate de sodium qui acheva de me détraquer le tube digestif. Je ne revins jamais au Lycée Carnot et je pris des leçons particulières de littérature avec un étudiant épris de Du Bellay et Ronsard. Il m’apprit en profondeur Rodogune, qu’il présentait comme le plus impressionnant des polars.

J’étais traumatisé. Je rêvais de posséder dans mes yeux le regard mortel du basilic afin de tuer mes tortionnaires. Plein de haine rentrée, je perdis ainsi mon état d’innocence. Ma physionomie jadis douce, gentille et timide, devint tendue, sévère et intimidante.

Continuer à lire "Le journal du 23 juillet 2009"

Saturday, 24 March 2007

Le Ring de Richard Wagner raconté par Robert Wilson

et par Cristoph Eischenbach

La Tétralogie de l'anneau du Nibelung, (Der Ring des Nibelungen) appelée communément Le Ring, est certainement l'oeuvre dramatique la plus complexe qui ait été créée, non seulement par ses dimensions, supérieures à la plus ambitieuse production de Hollywood qui s'en inspire (Starwars) mais par une complexité jusqu'ici inconnue et qui se manifeste à tous les niveaux de lecture de la partition : le microcosme aussi fin et détaillé qu'un livre d'heures médiéval, le macrocosme, digne par son ampleur de la Chapelle Sixtine. Ce qui frappe dans cet immense édifice, est la cohérence non seulement de chaque niveau mais aussi des niveaux entre eux qui forment un contrepoint de sons, d'images, et de mots, d'une extrême subtilité.

Continuer à lire "Notes sur le Ring de Bob Wilson"

|

Commentaires